A cidade e a cidade

Reflexões sobre a chacina no Rio de Janeiro e a cidade que insiste em não se enxergar

No dia 28 de outubro de 2025, data da maior chacina da história do Rio de Janeiro, eu estava me arrumando para sair de casa. Queria aproveitar o horário do almoço para fazer alguns exames médicos. Um privilégio de um CLT 100% em home office.

Como de costume, eu estava alheio a tudo o que acontecia no Rio, no Brasil, no mundo.

Não tenho antena de TV e raramente assisto a algo ao vivo. Durante o dia, evito redes sociais para não cair na armadilha do feed infinito.

Por um acaso quase providencial, poucos minutos antes de chamar meu Uber, recebi a mensagem de um amigo:

“Se for sair, toma cuidado. Tá rolando uma megaoperação no Rio.”

Liguei a TV em busca de notícias no telejornal local (como os Maias e Astecas faziam) e abri o Globoplay. Descobri que dava pra assistir à Globo ao vivo sem precisar pagar nada.

Sentei no sofá e fiquei olhando, em silêncio, as imagens das ruas próximas a minha casa transformadas num cenário de guerra e o resumo do massacre da madrugada no Complexo da Penha.

Trouxe o meu notebook pra sala e concluí o expediente diante da TV, mandando mensagens para amigos que ainda estavam na rua, sem conseguir voltar pra casa.

Comentei num grupo de WhatsApp (um grupo que reúne pessoas trans que fizeram ou querem fazer mastectomia) que a situação no Rio estava muito triste. Rapidamente, um menino respondeu que quem critica o Rio é louco (acho que ele é mineiro).Disse que só não mora aqui porque ainda não tem condições, mas que o Rio é a cidade mais bonita do mundo, com uma qualidade de vida “surreal”.

Claramente, ele só conhece o Rio das novelas, o Rio das férias e das fotos de drone.

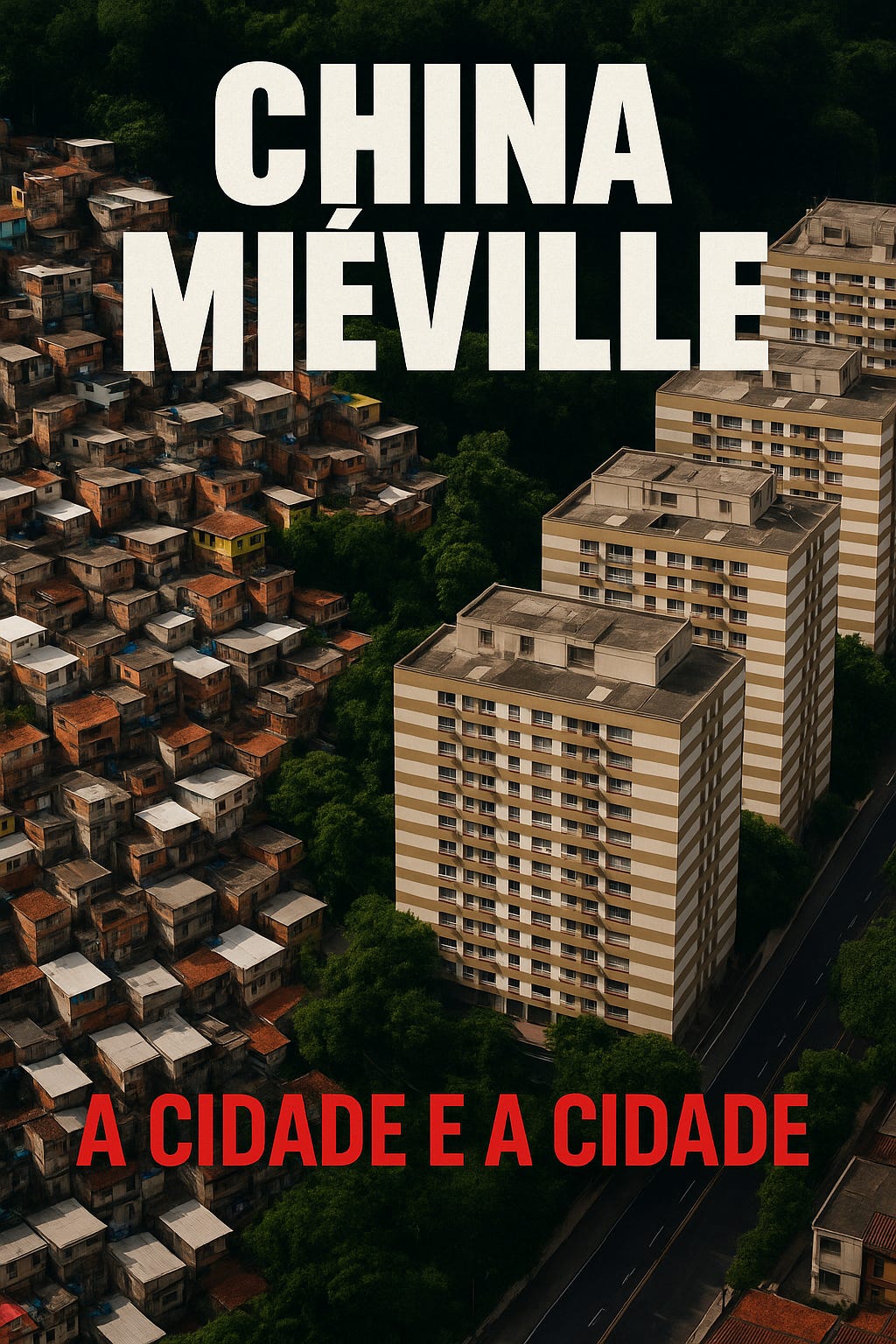

Foi aí que me veio à cabeça um livro que li em 2016, A cidade & a cidade, de China Miéville.

Assim que consegui me recompor daquele sentimento de profunda tristeza, revisitei alguns highlights que eu havia marcado no Kindle.

Publicado em 2009, A cidade & a cidade, de China Miéville, se passa em duas cidades fictícias (Besźel e Ul Qoma) que ocupam o mesmo território físico, mas são separadas por uma fronteira invisível. Os habitantes de cada cidade aprendem desde crianças a “ver” apenas o que pertence à sua cidade e a “não ver” o que pertence à outra.

Essa disciplina visual é tão rígida que, quando alguém por acidente atravessa o limite, comete o que chamam de uma “brecha”.

Nesses casos, surge uma força misteriosa chamada Brecha (uma espécie de polícia metafísica) que intervém com poder absoluto para apagar o erro e restaurar a ordem.

O resultado é um mundo em que duas populações coexistem sem realmente se perceberem, separadas não por muros, mas por um pacto coletivo de cegueira.

“Os primeiros anos da vida de uma criança besź (...) são um intenso aprendizado de pistas.

Antes dos oito anos, pode-se confiar que a maioria de nós não vai fazer uma brecha de forma embaraçosa ou ilegal.”

— China Miéville, A cidade & a cidade

No Rio de Janeiro, a cegueira também é ensinada. A morte é sempre geográfica, ela tem CEP, topografia, fronteira e cor. Aprende-se desde cedo quais ruas não atravessar, que vozes não ouvir, que corpos não olhar.

É uma pedagogia da indiferença. O desver como forma de sobrevivência.

Aprende-se a não ver o morro, a não ouvir os tiros, a desviar o olhar das fezes e urina que escorrem pela sarjeta. Aprende-se também a não ver as pessoas em situação de rua arrastando seus pertences e seus animais de estimação. Deve-se focar apenas no cartão-postal.

Até quem não é carioca (como o mineiro do grupo tal grupo de wpp que citei lá em cima) aprende a não ver. A pedagogia da indiferença é nacional.

Eu nasci e cresci na Baixada Fluminense, longe das grandes comunidades cariocas, mas em uma cidade igualmente pobre. Uma daquelas onde se aprende, desde cedo, que quando o poder público aparece, é melhor se esconder. Porque coisa boa não pode ser. Lembro do meu pai falando que policial não presta e me alertando para nunca “dar mole” perto de uma viatura da PM. E, olha, que eu era uma criança branca…

Os noticiários passaram a semana inteira repetindo palavras que já perderam o sentido: “megaoperação”, “confronto”, “bandidos neutralizados”.

Mas por trás da linguagem neutra da imprensa, havia uma matança.

Uma cidade que se autoriza a matar porque acredita que a outra cidade não existe.

“Em segundos, a Brecha veio [...] movendo-se com autoridade e poder tão absolutos que em segundos controlaram e contiveram a área da intrusão.

A Brecha, organizando, cauterizando, restaurando.”

— China Miéville, A cidade & a cidade

Na ficção de Miéville, a Brecha é o poder que vigia as fronteiras entre as duas cidades que ocupam o mesmo espaço — Besźel e Ul Qoma.

Quando alguém cruza o limite proibido, o Breach aparece: rápido, frio, absoluto. “Cauteriza” o erro, apaga o corpo, restaura a ordem.

No Rio, a Brecha veste farda, empunha fuzil, usa câmera no uniforme com uma bateria de pouca duração e entra de caveirão.

Atravessar a fronteira errada (seja ela geográfica, racial ou simbólica) é um crime sem perdão. Os ricos não querem os pobres na Zona Sul; e a polícia, por sua vez, só cruza o asfalto quando é para punir quem já vive cercado pela escassez. Nas favelas e bairros periféricos, a população convive com o esgoto a céu aberto, o poder paralelo e a estigmatização do CEP. O Estado chega sempre tarde e sempre de farda e fuzil.

“Se alguém precisasse ir a uma casa fisicamente ao seu lado, mas na cidade vizinha, era por uma estrada diferente, em uma potência inamistosa.

Um habitante de Besźel não pode andar alguns passos até a porta ao lado em uma casa alter sem brecha.”

— China Miéville, A cidade & a cidade

É assim também no Rio: há bairros que se tocam, mas não se encontram. Ruas separadas por um muro invisível, sustentado por medo e preconceito. Quem nasce do lado “errado” não atravessa, a não ser como estatística. O asfalto e a favela coexistem, mas não se reconhecem.

São cidades sobrepostas que fingem (ou aprendem) não se ver.

“A Brecha é, torno a dizer, uma potência alienígena, e entregamos nossa soberania a ela por nossa conta e risco. [...]

Simplesmente para tornar nossa vida mais fácil.”

— China Miéville, A cidade & a cidade

O conforto da cegueira é tentador. Delegamos à polícia, ao Estado, o direito de decidir quem vive e quem morre.

Lavamos as mãos diante da violência, como se a Brecha (esse poder que “organiza, cauteriza, restaura”) fizesse parte da natureza das coisas.

“Naquela noite Ashil caminhou comigo naquelas ambas-cidades (...)

Estar em ambas as cidades passou de estar em Besźel e Ul Qoma para estar num terceiro lugar, aquele nenhum-lugar-ambos, aquela Brecha.”

— China Miéville, A cidade & a cidade

A comunidade (e também os bairros periféricos cariocas) são esse “nenhum-lugar-ambos”: dentro e fora da cidade, incluída e excluída, visível apenas no momento do massacre. É a zona liminar onde a vida é tolerada até que se torne inconveniente. E quando o helicóptero sobrevoa, quando a Brecha desce atirando, a cidade respira aliviada: a fronteira foi restaurada.

Mas há quem veja.

Há quem atravesse.

Há quem se recuse a desver.

E é aí, nesse breve instante de lucidez, que as duas cidades se revelam uma só: a cidade que mata e a cidade que morre. Ambas ocupando o mesmo espaço, o mesmo solo, mas sem gozar dos mesmos direitos e muito menos dos mesmos privilégios

Esse problema no Rio, assim como em outras cidades, nunca vai se resolver se não for com moradia e dignidade para o povo. Pensando aqui superficialmente, numa solução, acho que seria construir uma nova cidade para esse povo, desocupar os morros e transforma-los em áreas de reserva ecológica, retirando as moradias e replantando a vegetação nativa.